やや発展的な帰納法を利用する問題について見ていきます。

(例題1)

(1)\(a_1\cdot a_2\cdot\cdots\cdot a_n=1\) である任意の\(n\)個 (\(n≧2\)) の正の数\(a_1,a_2,\cdots,a_n\)に対して、\(a_1+a_2+\cdots+a_n≧n\) が成り立つことを示せ。

(2)\(n\)個 (\(n≧2\)) の正の数\(a_1,a_2,\cdots,a_n\)に対して

\(\displaystyle\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}≧\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}\)

が成り立つことを示せ。

(解答)

(1)

数学的帰納法で証明していきますが、\(k→k+1\) のときに少し工夫が必要です。

またスタートは\(n=2\)からです。

「\(n\)個の正の数の積が\(1\)であるとき、それらの和は\(n\)以上」・・・①

を数学的帰納法で示す。

[1]\(n=2\)のとき

\(a_1a_2=1\)

このとき相加相乗平均の不等式より

\(a_1+a_2≧2\sqrt{a_1a_2}\)

\(a_1+a_2≧2\)

よって、①は\(n=2\)のとき成り立つ。

[2]\(n=k\)のとき (\(k=2,3,\cdots\))

①が成り立つと仮定する。

「\(a_1\cdot a_2\cdot\cdots\cdot a_{k}\cdot a_{k+1}=1\) のとき、\(a_1+a_2+\cdots+a_k+a_{k+1}≧k+1\)」ですが、①を言葉で考えたのは、\(n=k\) の仮定を 「\(a_1\cdot a_2\cdot\cdots\cdot a_{k}=1\)」としてしまうと、\(a_{k+1}=1\) (に限る)という限定的な結論になってしまうことを避けるためです(\(k+1\)個の数は任意でなくてはならないのでダメ)。問題文の意味することは、個々の\(n=□\)について「\(n\)個の正の数の積が\(1\)のときそれら\(n\)個の数の和が\(n\)以上」です。

ここで\(k+1\)個の正の数、\(a_1,a_2,\cdots,a_k,a_{k+1}\) について、積の条件から

\(a_1a_2\cdots\cdot a_{k}a_{k+1}=1\)

\(a_1,a_2,\cdots,a_{k-1},a_{k}a_{k+1}\) は\(k\)個の正の数で、その積は\(1\)だから

\(n=k\)の仮定から

\(a_1+a_2+\cdots+a_{k-1}+a_{k}a_{k+1}≧k\)

両辺に\(1\)を加えて

\(a_1+a_2+\cdots+a_{k-1}+a_{k}a_{k+1}+1≧k+1\)・・・②

\(a_1+a_2+\cdots+a_{k-1}+a_k+a_{k+1}≧k+1\)

と比べると、\(a_k+a_{k+1}≧a_{k}a_{k+1}+1\) が示せればよいことが分かります。これを整理して因数分解すると、\((a_{k}-1)(1-a_{k+1})≧0\)・・・③ですが、ここでこの例題では、登場する正の数の順番を入れ替えても問題ない(対称性がある)から、\(a_1,a_2,\cdots,a_{k-1},a_{k},a_{k+1}\)の数の大小を設定することで、③を示すことができます。

\(a_1,a_2,\cdots,a_k,a_{k+1}\) について

最大の数を\(a_k\)、最小の数を\(a_{k+1}\)

としても一般性を失わず、これらの積が\(1\)であることから

\(a_k≧1\), \(a_{k+1}≦1\)

よって

\(a_k+a_{k+1}-(a_{k}a_{k+1}+1)\)

\(=(a_k-1)(1-a_{k+1})≧0\)

だから

\(a_k+a_{k+1}≧a_{k}a_{k+1}+1\)・・・③

したがって②③より

\(a_1+a_2+\cdots+a_{k-1}+a_{k}+a_{k+1}≧k+1\)

となるから、\(n=k+1\)でも①は成立する。

[1][2]より\(2\)以上の自然数について題意は成立する。

(参考)等号成立について

等号成立は \(a_1=a_2=\cdots=a_n=1\) ですが、これも帰納法によって証明できます。概略をいうと

[1]\(n=2\)のとき

相加相乗平均の不等式の等号が成り立つときなので、\(a_1=a_2\)

これと\(a_1a_2=1\) から、\(a_1=a_2=1\)

[2]\(n=k\)のとき

\(a_1+a_2+\cdots+a_{k-1}+a_{k}a_{k+1}+1≧k+1\)・・・②

の等号が成り立つのは\(n=k\)での等号成立の仮定より

\(a_1=a_2=\cdots=a_{k-1}=a_{k}a_{k+1}=1\)・・・(i)

\(a_k+a_{k+1}≧a_{k}a_{k+1}+1\)・・・③

の等号が成り立つのは因数分解した式から

\(a_{k}=1\) または \(a_{k+1}=1\)・・・(ii)

\(n=k+1\)の不等式

\(a_1+a_2+\cdots+a_{k-1}+a_{k}+a_{k+1}≧k+1\)

が成り立つのは、②③の両方の等号が成り立つときだからその条件は(i)かつ(ii)

したがって\(n=k+1\)の等号成立条件は

\(a_1=a_2=\cdots=a_k=a_{k+1}=1\)

と結論づけることができます。

(2)

\(\displaystyle\frac{a_1}{\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}}+\displaystyle\frac{a_2}{\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}}+\cdots+\displaystyle\frac{a_n}{\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}}≧n\)

ですが、左辺の項をすべて掛けると1になるので(1)の結果が使えます。

\(n\)個の正の数

\(\displaystyle\frac{a_1}{\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}},\displaystyle\frac{a_2}{\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}},\cdots,\displaystyle\frac{a_n}{\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}}\)

について、これらの積は\(1\)だから(1)より

\(\displaystyle\frac{a_1}{\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}}+\displaystyle\frac{a_2}{\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}}+\cdots+\displaystyle\frac{a_n}{\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}}≧n\)

したがって

\(\displaystyle\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}≧\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}\)

(参考)

等号は(1)の参考から

\(\displaystyle\frac{a_1}{\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}}=\displaystyle\frac{a_2}{\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}}=\cdots=\displaystyle\frac{a_n}{\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}}=1\)

より

\(a_1=a_2=\cdots=a_n\)

となります。\(=1\)については、\(a_i=\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}\) (\(i=1,2,\cdots,n\))ですが、これは \(a_1=a_2=\cdots=a_n\) から成り立つので省きます。

なお(2)の不等式は\(n\)変数の相加相乗平均の不等式といわれるもので、2つの数の相加相乗平均の不等式を一般化したものです。

(例題2)

関数\(f(x)\)は、\(p+q=1\) を満たすすべての正の数\(p,q\)と、すべての実数\(x,y\)に対して、

\(f(px+qy)≦pf(x)+qf(y)\) を満たしているとする。

このとき、\(2\)以上の自然数\(n\)について、\(p_1+p_2+\cdots+p_n=1\) を満たすすべての正の数\(p_1,p_2,\cdots,p_n\)と、すべての実数\(x_1,x_2,\cdots,x_n\)に対して

\(f(p_1x_1+p_2x_2+\cdots+p_nx_n)≦p_1f(x_1)+p_2f(x_2)+\cdots+p_nf(x_n)\)

が成り立つことを証明せよ。

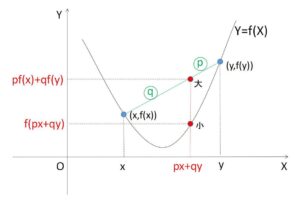

\(x<y\)のとき、\(p+q=1\) より \(px+qy=\displaystyle\frac{px+qy}{p+q}\) なので、\((px+qy,0)\) は 2点 \((x,0),(y,0)\) を\(q:p\) の比に内分する点の座標で、 \(pf(x)+qf(y)\) も同様なので、\(f(px+qy)≦pf(x)+qf(y)\) は「\(x\)座標が\(px+qy\)のときの関数の値は、2点 \((x,f(x)),(y,f(y))\) を\(q:p\) の比に内分する点の\(y\)座標より小さい」ということを表しています。よって図より関数\(f(x)\)は下に凸であることになります。不等号が逆だと上に凸の関数となり、このグラフの凸性を表す不等式は凸不等式とよばれます。

(解答)

命題\(A(n):\)「\(p_1+p_2+\cdots+p_n=1\)のとき、\(f(p_1x_1+p_2x_2+\cdots+p_nx_n)≦p_1f(x_1)+p_2f(x_2)+\cdots+p_nf(x_n)\)

が成り立つ」

ことを数学的帰納法で示す。

与条件は「\(p+q=1\) を満たすすべての正の数\(p,q\)と、すべての実数\(x,y\)に対して、

\(f(px+qy)≦pf(x)+qf(y)\)」・・・①

であり

[1]\(n=2\) のとき

\(p_1+p_2=1\) だから①より

\(f(p_1x_1+p_2x_2)≦p_1f(x_1)+p_2f(x_2)\)

が成り立つので、\(A(2)\)は正しい。

[2]\(n=k\) のとき (\(k=2,3,\cdots\))

命題\(A(k)\)が正しいと仮定する。

命題\(A(k+1)\)の条件より

\(p_1+p_2+\cdots+p_{k-1}+(p_k+p_{k+1})=1\)

(まず帰納法の仮定が使えるように\(k\)個の和になるようにします)

\(p_k+p_{k+1}=P\) とおくと

\(p_1+p_2+\cdots+p_{k-1}+P=1\)・・・②

\(p_1+p_2+\cdots+p_n=1\)のとき、

\(f(p_1x_1+p_2x_2+\cdots+p_kx_k+p_{k+1}x_{k+1})\)

\(≦p_1f(x_1)+p_2f(x_2)+\cdots+p_kf(x_k)+p_{k+1}f(x_{k+1})\)

なので、この左辺になるように、\(PX=p_kx_{k}+p_{k+1}x_{k+1}\) となる\(X\)を決定します。

②から\(n=k\)の仮定より

\(f(p_1x_1+p_2x_2+\cdots+p_{k-1}x_{k-1}+PX)\)

\(≦p_1f(x_1)+p_2f(x_2)+\cdots+p_{k-1}f(x_{k-1})+Pf(X)\)・・・③

であり、

\(X=\displaystyle\frac{p_kx_{k}+p_{k+1}x_{k+1}}{P}=\displaystyle\frac{p_kx_{k}+p_{k+1}x_{k+1}}{p_k+p_{k+1}}\)

とすれば③は

\(f(p_1x_1+p_2x_2+\cdots+p_{k-1}x_{k-1}+p_kx_{k}+p_{k+1}x_{k+1})\)

\(≦p_1f(x_1)+p_2f(x_2)+\cdots+p_{k-1}f(x_{k-1})\)

\(+(p_k+p_{k+1})f(\displaystyle\frac{p_k}{p_k+p_{k+1}}x_k+\displaystyle\frac{p_{k+1}}{p_k+p_{k+1}}x_{k+1})\)・・・④

また、

\(\displaystyle\frac{p_k}{p_k+p_{k+1}}+\displaystyle\frac{p_{k+1}}{p_k+p_{k+1}}=1\)

だから、[1]より

\(f(\displaystyle\frac{p_k}{p_k+p_{k+1}}x_k+\displaystyle\frac{p_{k+1}}{p_k+p_{k+1}}x_{k+1})≦\displaystyle\frac{p_k}{p_k+p_{k+1}}f(x_k)+\displaystyle\frac{p_{k+1}}{p_k+p_{k+1}}f(x_{k+1})\)

したがってこれと④より

\(f(p_1x_1+p_2x_2+\cdots+p_{k-1}x_{k-1}+p_kx_{k}+p_{k+1}x_{k+1})\)

\(≦p_1f(x_1)+p_2f(x_2)+\cdots+p_{k-1}f(x_{k-1})+p_kf(x_k)+p_{k+1}f(x_{k+1})\)

が成り立つから、\(A(k+1)\)も正しい。

[1][2]より\(2\)以上の自然数について\(A(n)\)は正しいから題意は示された。

以上になります。お疲れさまでした。

ここまで見ていただきありがとうございました。

next→図形と数列・漸化式① back→一般項の予想と帰納法、n≦k の仮定